我在现场·光影流年丨徐邦:十六载新疆光影

1960年,我从新华社总社调往新疆,自此开始了我的摄影记者生涯。在新疆工作的十六年中,我记录了天山牧场的苍茫壮丽、新疆人民的淳朴热情,也捕捉了民族团结的温情瞬间,更有幸见证了在中国共产党的领导下,天山南北的发展变化。

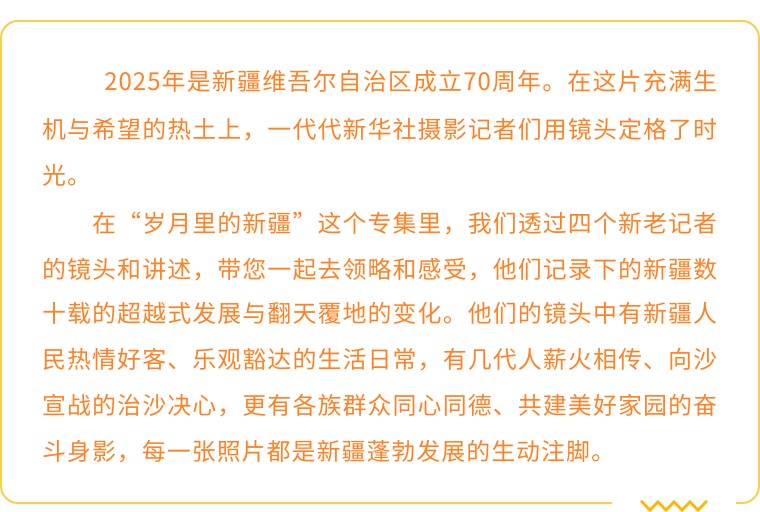

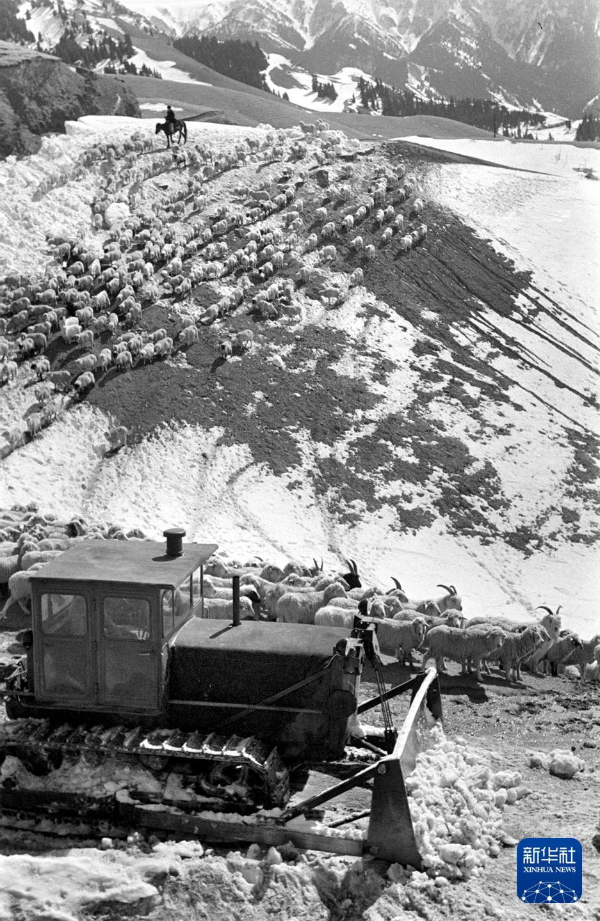

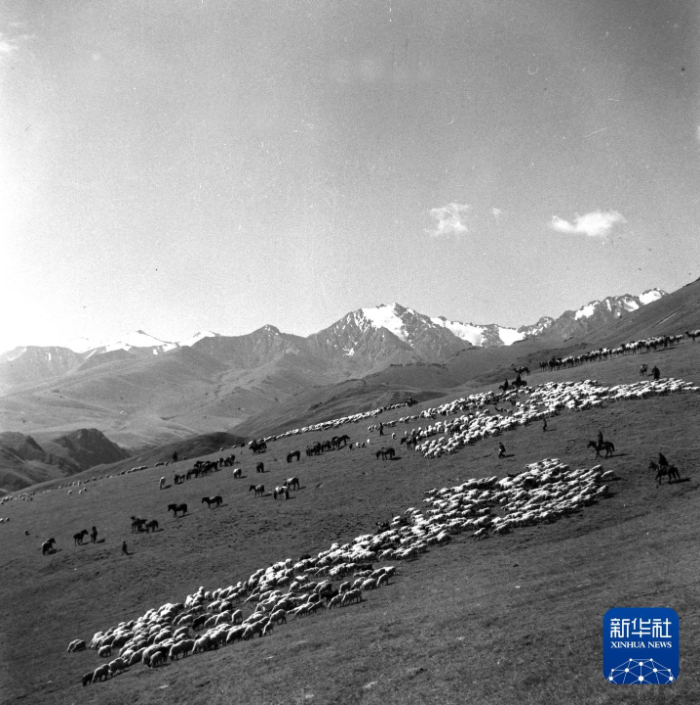

在新疆,牧民转场是草原生活的四季轮回。秋天时牧民们带着牲畜从秋牧场转到冬牧场,春天时又从春牧场转到夏牧场,周而复始,年复一年。

伊犁新二台路段的养路工开来推土机为牧民清雪开路,使畜群安全顺利地通过果子沟牧道。(1973年4月17日发)

牧民正在向阿尔泰山牧场转移。(1965年8月12日发)

一群群肥壮牲畜,在牧民的精心护理下,顺利通过风雪线,走向伊犁河谷春牧场。(1964年4月13日发)

在新疆阿勒泰额尔齐斯河冬牧场上,为便于牧民从事冬季牧业生产,每隔一定距离就设置有这样的一个居民点。(1965年2月22日发)

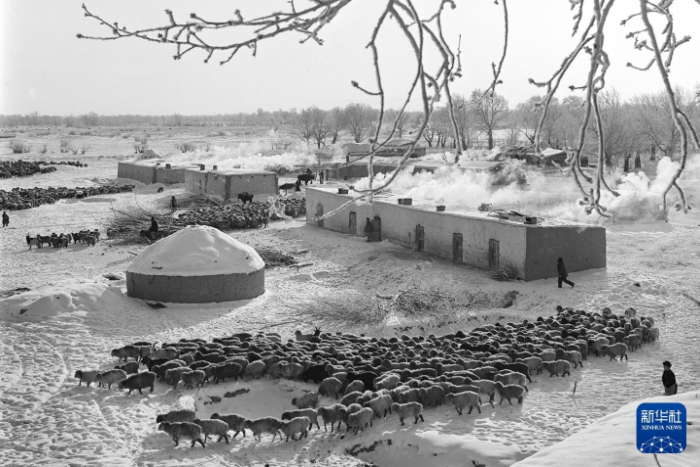

新疆分社当时的老摄影记者艾海提是维吾尔族人,初来乍到的我总跟着他去采访。有一次恰逢牧场转移的季节,牧民们赶着牲畜向夏季牧场迁移,我和艾海提两个人背着沉重的器材与行李,同他们一起向着高山攀爬。到了有帐篷的地方,当地牧民热情地接待了我们。按照少数民族的习俗,夏天要喝“马奶子”,“马奶子”含有酒精,但当时的我并不知道,只觉得凉快好喝,结果喝着喝着便迷迷糊糊地睡去。

第二天清晨,被羊叫声唤醒,我跑出帐篷,只看到漫山遍野的羊群,像棉田里一朵朵绽放的棉花。我这个不久前才从北京来的人哪里见过这样的场面,赶紧取出相机,到处找角度拍照。后来其中一张名为《天山放牧》的照片被推荐参加了“荷赛”(世界新闻摄影比赛),成为我国较早入围“荷赛”展览的摄影作品之一。

天山放牧。(1961年)

从北京来到天山草原,这里的一切都让我感到新奇且激动。在这里我深深地感受到了各民族间和睦融洽的相处氛围。走进任何一户人家,主人都会热情地用家里的美食招待客人。这种互敬互亲、彼此关怀的情谊,贯穿了我在新疆的整个时光。

到新疆前我从未做过记者,也从未采访过,但年轻人总要试试看,既然要干就得尽心把工作做好。

新疆的壮美风光给了我巨大的慰藉:这里的天确实漂亮,蓝天白云总是让人心情舒畅,笔直的公路顺着山坡往上延伸,仿佛一条“天路”,草原上牛哞马嘶,牧民扬鞭策马驱赶着羊群……

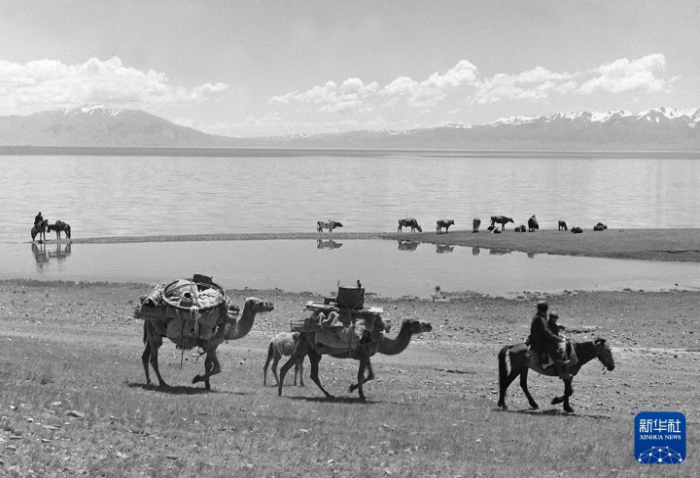

1964年,风光秀丽的赛里木湖。

夏季的阿尔泰山牧场,草茂羊肥,景色宜人。(1965年8月12日发)

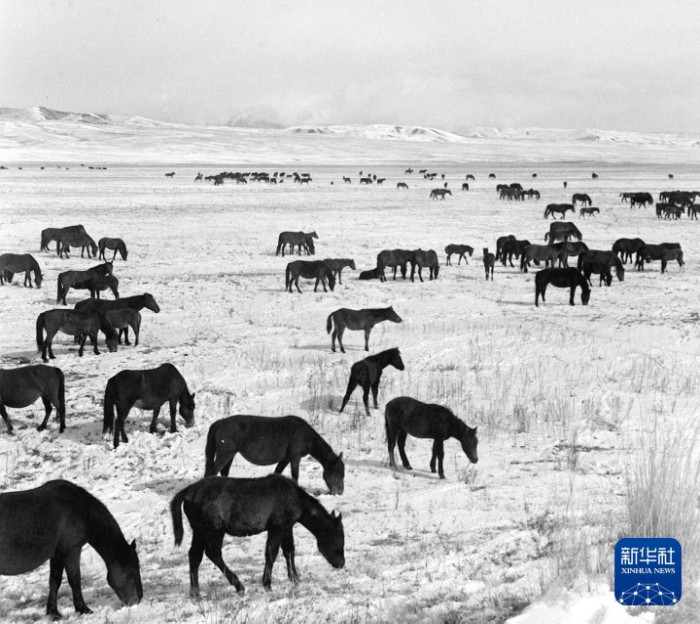

昭苏种马场上的大批伊犁马。(1962年2月15日发)

在这段岁月里,我见证了少数民族地区的发展实况——起步虽有差距,但发展的脚步始终能跟上全国整体的节奏。国家给予的实在的优惠政策,切实地推动了当地经济向着更好发展。

哈萨克族儿童在上课。牧区小学根据牧区生产特点,随着牧民转移,给牧民子女上学提供了便利条件。(1965年5月24日发)

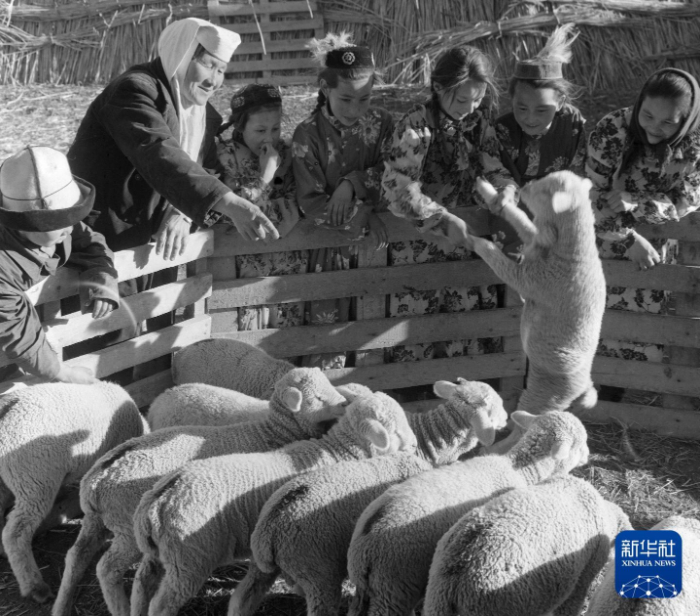

新疆巩乃斯种羊场职工子弟小学的学生在全国劳动模范阿不都阿郎的羊舍参观。(1963年5月25日发)

在巩乃斯种羊场,工作人员正在整理种羊档案资料,为了掌握和研究种羊的生长、繁殖规律,这里建立了一套完整的种羊档案制度。(1961年12月18日发)

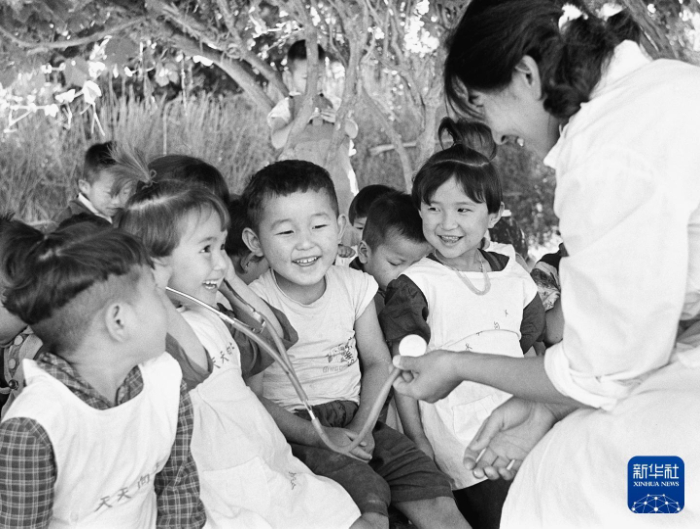

1964年,在新疆伊犁哈萨克自治州巩留县,县医院的医生定期来幼儿园给孩子们做体格检查。“五一”幼儿园里有哈萨克族、维吾尔族、汉族、回族等民族的儿童在一起愉快地生活。

1962年,新疆博尔塔拉蒙古自治州医院派出的巡回医疗组医生正在为哈萨克族妇女看病。

行驶在伊宁市区的公共汽车。(1964年8月30日发)

新疆阜康的一家拖拉机修配厂的工人在向拖拉机驾驶员讲解机械修理技术。(1972年3月22日发)

1964年,塔城拖拉机站崭新的“东方红”牌拖拉机正开向田野。

伊犁垦区农场职工正在天山脚下收割小麦。(1965年9月21日发)

1964年,在伊宁市郊区,人们正在挑选丰收的苹果。

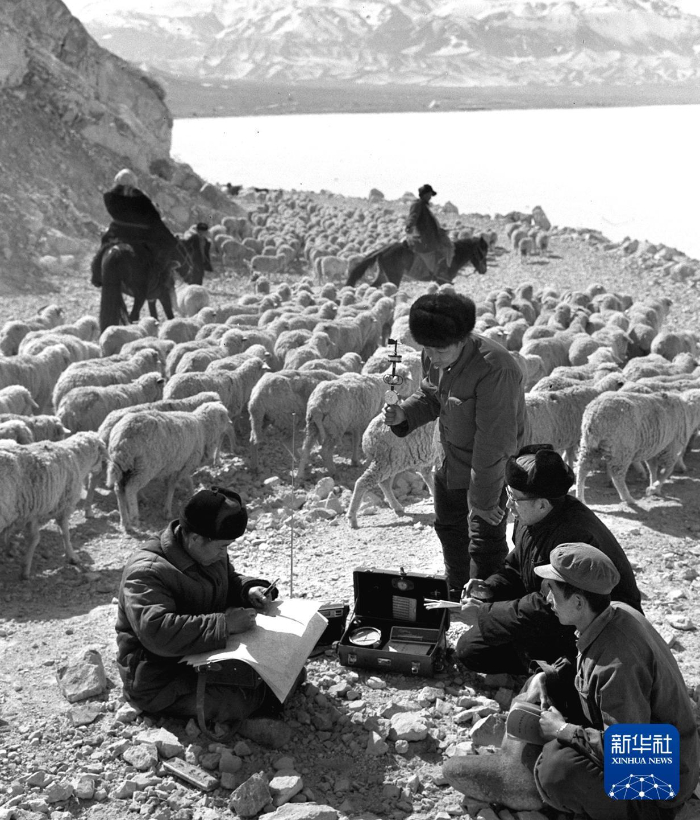

气象工作者在牧道沿线观测天气,做好气象预报,预防暴风雪对牧民和畜群的侵害。(1973年4月17日发)

中国科学院新疆分院冰雪利用研究队和有关单位的科学工作者在天山博格达峰北麓开发冰雪资源。

记得有一次和懂当地语言的文字记者采访丰收,他和当地人交谈期间,我听不懂,也插不上嘴,只能在一旁观察。他们聊得兴起时,农民左尔东做出一个生动的动作,我便立刻按动快门抓拍了下来。

1963年,维吾尔族老农左尔东准备割麦。

这张照片发回编辑部,曾被质疑摆拍:被拍摄的对象站在麦子地里、手拿镰刀,一副“丰收在握”的模样,画面实在“太符合”丰收的主题了!而在我向编辑部阐明拍摄经过后,才澄清了误会。

这次经历也更坚定了我在新闻摄影实践中秉持的三个基本原则:不摆拍、不造假、不欺骗。这既是职业底线,也是记录时代发展的基本要求。

优秀的新闻摄影作品不应止步于简单的记录,更不能抱着“拍完就行”的态度,而是要通过精准的影像捕捉和恰当的视觉表达,既保证事实的客观性,又能引发受众的情感共鸣与深度思考。因此作为摄影记者的我们必须恪守新闻真实性原则,以客观事实为根本进行拍摄,与此同时还要具有艺术家的思维和眼光,让拍摄的照片能够深入人心。这种真实性与艺术性的融合,正是新闻摄影的价值所在。

在新疆伊犁哈萨克自治州的一家养鹿场,一名莽撞的小伙子想去骑鹿,遭到了抗拒。(1963年6月26日发)

在吐鲁番盆地,棉农开始收摘新花。(1963年9月23日发)

哈萨克族儿童抱着小羊羔。(1974年5月23日整理)

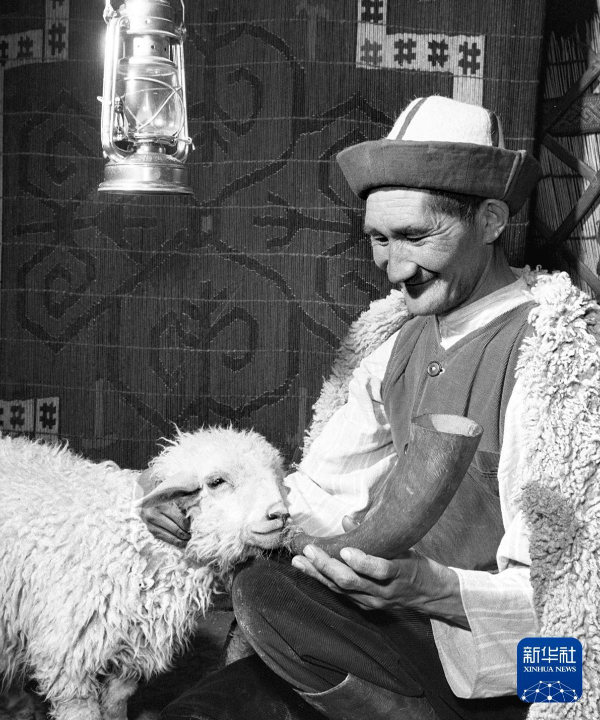

新疆阿克陶县的一位柯尔克孜族牧民正在精心照料羔羊。(1974年8月8日发)

1962年7月中旬,在赛里木湖畔举行的草原运动会上,归来途中姑娘纵马挥鞭催促小伙子快跑。

按照哈萨克族人民的传统习惯,在举行婚礼的前一天,姑娘的女亲友观看小伙子送来的礼物。(1963年9月9日发)

在新疆阿勒泰的一处冬牧场上,哈萨克族牧民卡密克(左)一家。(1965年2月22日发)

1964年,在新疆巩乃斯河川,草原上来了远方的客人,好客的牧民热情招待。

一名维吾尔族矿工在假期邀请汉族朋友到家中做客。(1972年3月6日发)

1963年,在伊犁哈萨克自治州伊宁县,各族人民一起欢庆丰收。

从1960年到1976年,我的采访足迹遍布北疆、南疆,在这里度过了人生中一段宝贵的年华,留下了一段珍贵美好的回忆。1976年,我因工作需要,调往浙江分社工作。后来90年代的时候,我回到新疆参加会议。再次来到乌鲁木齐,城市面貌一新,高楼多了,旅游业也发展起来了……现在我在新疆的老朋友每年来看我的时候,都会和我说说新疆的变化。

再回过头来看看我在新疆工作的那些日子,作为一名记者,我做了自己本职该做的事情。每一次快门定格不仅是职业的记录,更是对时代的忠实见证。如今,这片热土正焕发新的生机,那些定格在影像中的天山牧场与幸福笑颜,生动地记录下边疆发展的过程。这片辽阔疆域始终与祖国母亲同奋进、共成长。

讲述:徐邦

采访:程婷婷、吕帅、邱少煜、黄宗治、王菲

本期主持:徐嘉懿、唐梦丹(实习)